by mezzopiano

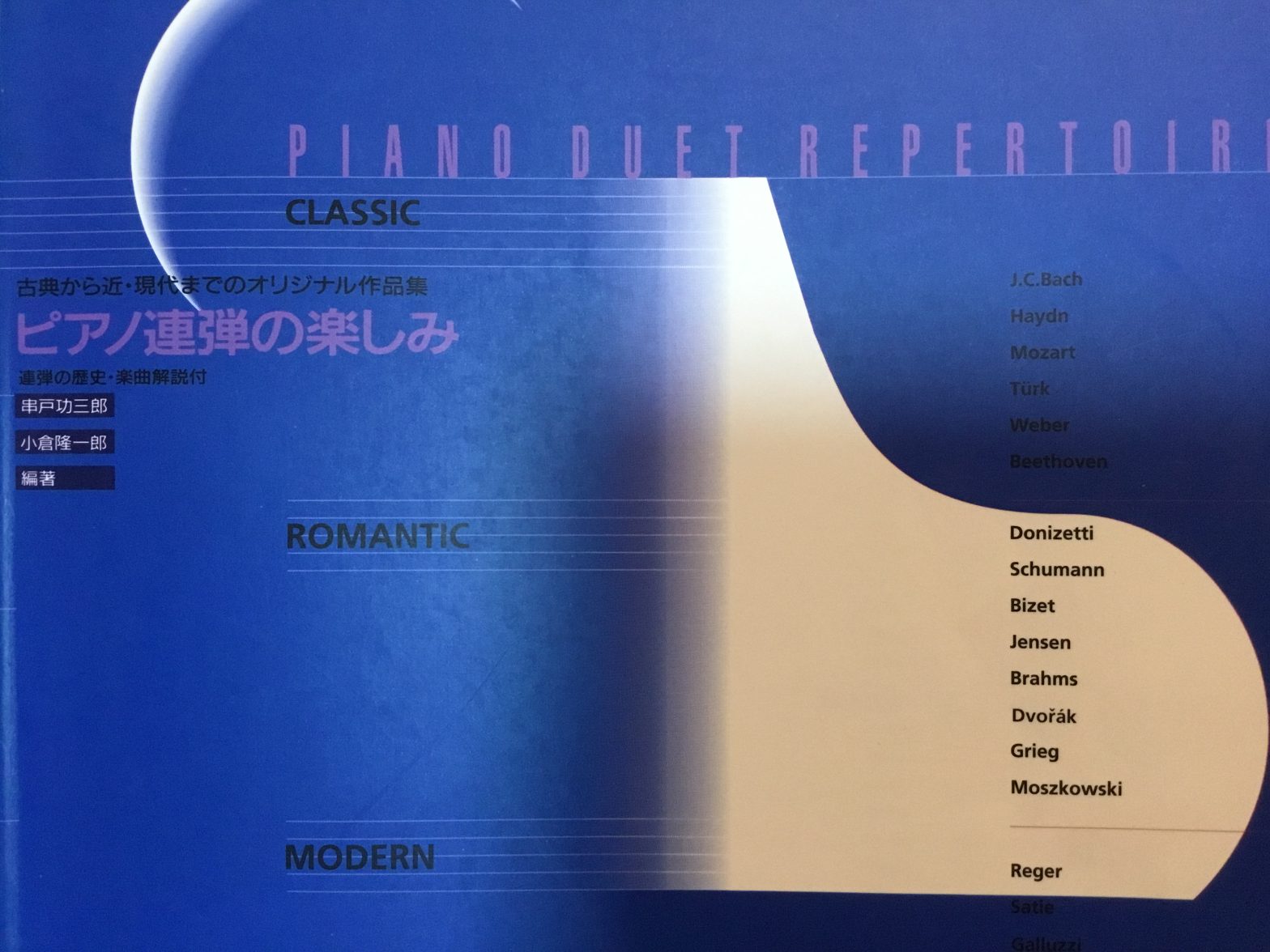

【今日の1冊】古典から近・現代までのオリジナル作品集 ピアノ連弾の楽しみ/編・串戸功三郎、小倉隆一郎/全音楽譜出版社

皆さん、連弾は好きでしょうか?

私は好きです。

2台ピアノも好きだが、1台4手(6・8手)連弾が好き。1台ピアノがあれば出来る手軽さと、大のおとな2人(+α)が肩身を寄せ合って(?)演奏する可愛らしさも良い。2本の腕、10本の指では到底つくり出せない和声や音の響き、重厚感、にぎやかさは連弾ならでは。細やかなコミュニケーションを必要とし、互いに歩み寄ったり、全く別の意図を持って音楽が動き出したり……非常に密なアンサンブルを要求されるのもまた面白く追及しがいがある。

連弾曲は様々なバリエーションがあり、2人が同等の演奏レベルを持っていないと弾けないもの、プリモが初心者向けになっており、セコンドは大人や先生・年長者が演奏する前提で曲を華やかに持ち上げているもの、管弦楽曲を編曲したもの、反対にソロの曲を連弾曲に編曲したものなどがある。

その音域の広さ、扱うことの出来る音の多彩さゆえに何かと「4手連弾編」というものが存在しがちである。否定するわけではないし、4手に編曲されたからこそ愛奏されている曲もあるだろう。管弦楽曲をピアノで演奏して楽しめてしまうのも魅力だ。

だが。

私は「連弾用オリジナル」という言葉にめっぽう弱い。

その理由は、オリジナル作品における音楽の完成度があまりに高いからである。作曲者本人が構築し、計算し、立体的に、密に作り上げて、ピアノという楽器を最大限に生かしきれている「ピアノのために」作った作品は、響きに穴がない。ピアノが鳴るようにできている。奏者同士のやり取り、駆け引きといった見どころもあり、ただ音が2人分、沢山あるのではなく、連弾用の音楽として仕上がっているのである。

なので、この作品集を見つけて危うく乱舞するところだった。この作品集は連弾用オリジナル作品、または作曲者本人が編曲したもののみが収録されているのだ。しかもなんとまぁバラエティに富んだ作曲者を集めたのだろうか……息子バッハ(クリスティアン)にウェーバー、ドニゼッティ、レーガーにマクダウェル、グレチャニノフ、と頻繁に演奏されることのない作曲家がずらり。W.A.モーツァルトやブラームスなど定番の作曲家も並んでいるが、その収録曲といったらかなり珍しい曲である。(モーツァルト〈ファンタジー K.594〉、ブラームス《ロシアの思い出》より〈うぐいす〉)

このような曲を集めて、選ぶことの出来る編者は一体何者か、と調べたが、詳細な情報は得られず……とにかくこのような曲集をまとめていただけて演奏する側としてはありがたい限りである。

それにしても、この曲集は全音楽譜出版社のオンラインショップでも「在庫なし」。またもや入手が困難な楽譜の紹介となってしまったが、Amazonでは中古楽譜が売られているようです。(2023.10.1現在)このような業界にいる以上、中古ばかりを勧めたいわけではないのですが……いや、まあ、中古を大切に使っていく、受け継いでいくのも大切なことだが……忘れられたタイプの作曲家だと中古楽譜しか手に入らない場合もあるし。

佳曲が揃っている楽譜でも、レアな曲はやはり残りにくいのだなあ……と少し悲しい。連弾用作品として完成されている良曲揃いなので高いアンサンブル能力が問われる曲ばかりですが、ブルグミュラー程度〜と、幅広いレベルが設定されていますので、出会ってしまったときは是非!