近頃は基礎オブ基礎のテクニックから振り返るべく、地味で地道な練習に取り組んでいる。大学時代〜近年はそうしてきたように、好きな曲を好きなだけ弾いても別に良いわけだが、それではレパートリーが一向に増えない。苦手な作品や有名なものを選ばなくなり、弾き易かったり、みんながあまり知らないミスが目立ちにくいものを選び、自然と「王道」の作品を避けるようになる。「別にわざわざ私が弾かなくたってね!?(自信がないだけ)」というように。

王道の作品を弾くことが正義というわけではないが、ピアノを教えている仕事をしている以上王道は避けて通れないし、絶対にレパートリーとして持っておきたい。

そして何より……上手くなりたい!生徒にも上手くなってほしいけれど、何より自分が上達したいのである!!!

どんな曲に対しても技術的な壁を感じないように。どんな曲も技術に基づいた安定した演奏ができるように。

ここ2、3年コンクールに出場してみて感じたこと。

コンクールの是非はさておき、自身の話としてはコンクールで評価のプラスになるような、きちんとした技術を今一度ちゃんと身につけたい。コンクールなど採点の場では確固たる技術を持って弾けていることが前提なのだということがよくわかった。技術がなければその先の表現は見てもらえない。自分のしたい演奏で勝負することができない。どれだけ面白い表現を持っていても「まぁ技術はイマイチだね」にとどまってしまう。それではいけないと思うのである。重ねて、私自身の話にすぎませんが。

先生と相談して選んだ練習曲集は、J.ピシュナの《60の技巧練習曲(音友:指の訓練のための練習課題)》である。

中心となる課題は「指の独立」である。「指の独立」というのは、5本の指それぞれが周りの指に干渉されないで思い通りに動かせること。よく指の独立というと指や筋肉を鍛えると思われることがあるが、それは違う。

指が思い通りに動くというのは、脳から出た命令が遅滞なく伝わり、その通りに動かせることである。例えば「3の指でレ♭を弾く」という動きも細かく分けると「①3の指が②レ♭を②p で④legato で⑤しかし前後の音とは音は被らないように」など、脳からの指令が5段階ほどの指令になっていることがほとんどである。それを1秒も経たないうちに(しかも次々と音はやってくる!)処理するのがピアノを弾くという行為なのだが、この指令にきちんと反応できるかどうか、指によって差がある。

5本の指は向いている方向も少しずつ異なり、長さも太さも違う。普段の生活で使われる頻度も違う。腱のつながり方も違う。

これらの違いを乗り越えてなお、指が思った通りに、指令にカッチリと嵌まるようにするために使用するのが「指の独立」系の練習曲である。

ピシュナでは、特に、使いたい指が他の指の干渉を受けることなく思い通りに動かせるか、というのを2〜3本ずつの指ごとに課題を設定し、同じ音形を反復して弾かせることで身につけようと組まれている。

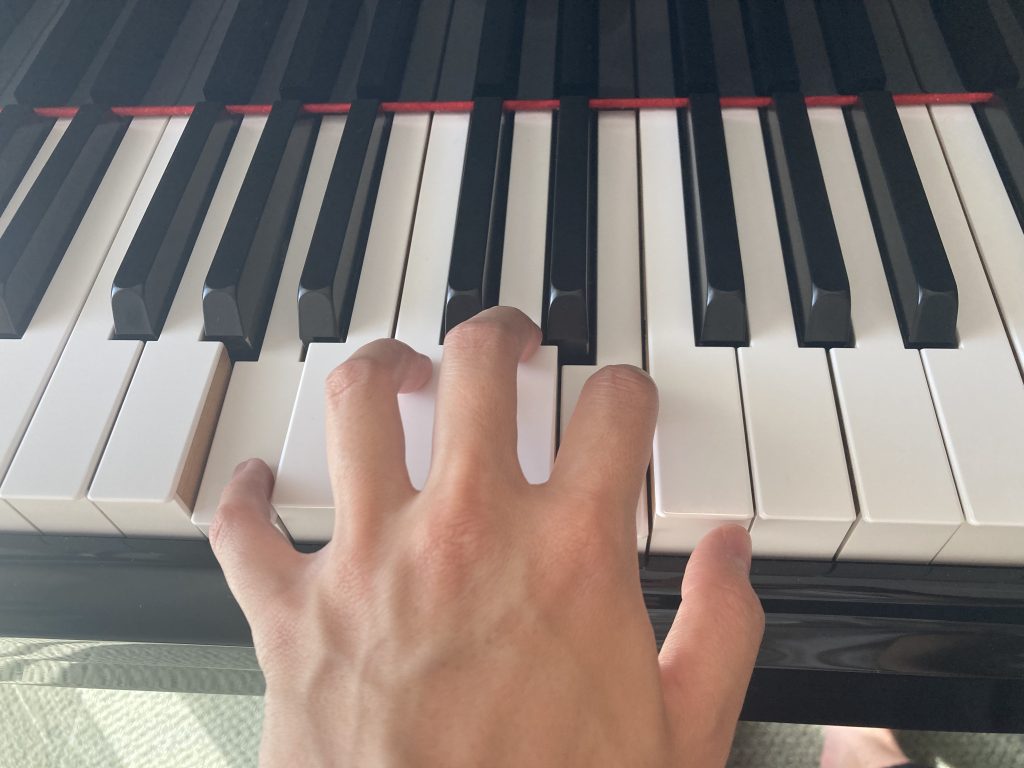

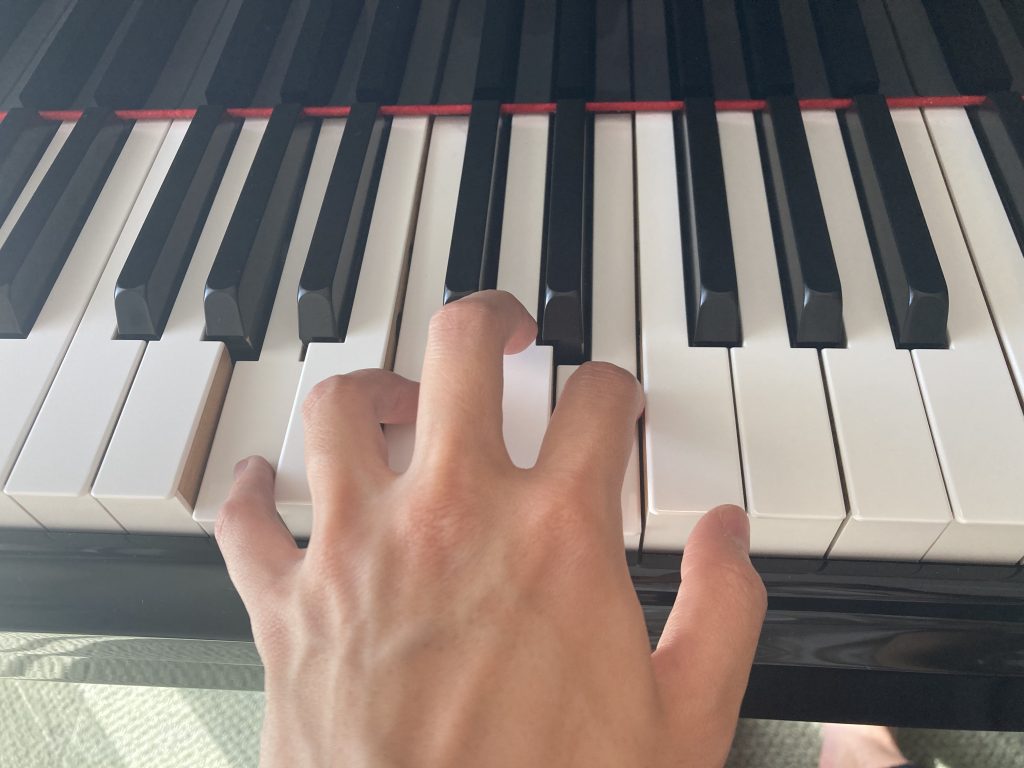

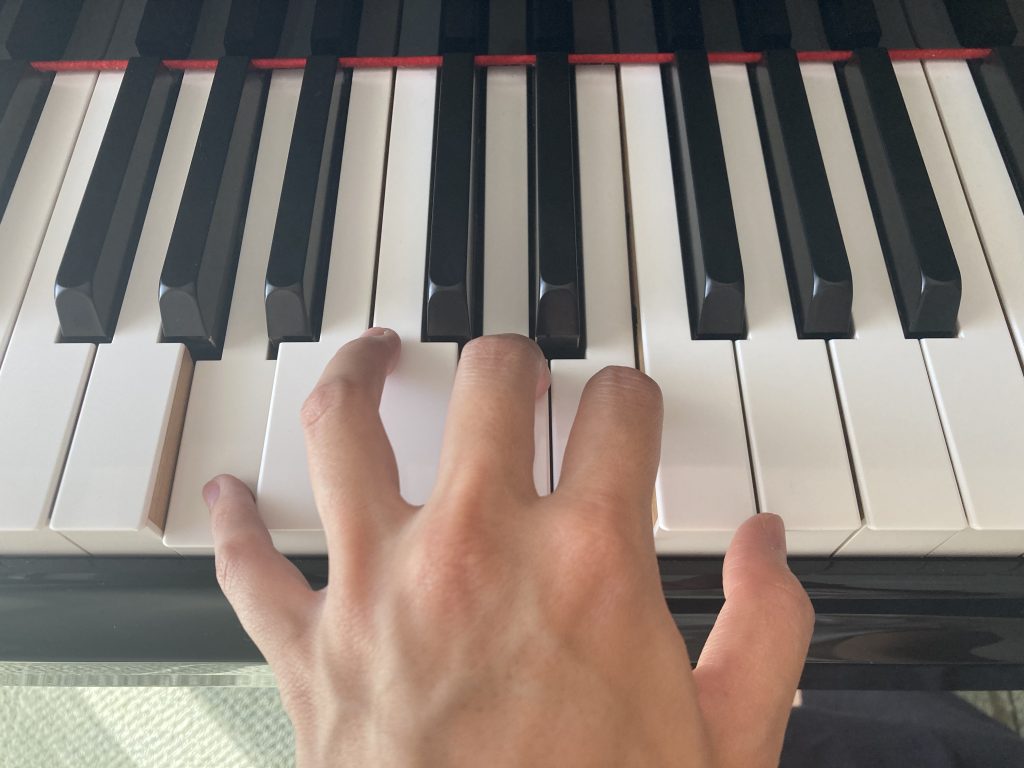

このように2〜3本の指を保持したまま、その他の指を運動させる。特に私は3・4の指が独立できていないのか、弾けないわけではないのだが、弾いていて違和感がある。まさに「脳と最短で繋がっていない」という感じがする。3に指令を出しているのに他の指にもちょっと逸れているような、ちょっともたついているような、目で見るとちゃんと3の指が正しく動いているのに頭ではそうなっていないような……。

現在5つほど課題をこなしたところ。すでに違和感は減りつつあり、他の曲を弾いていても「あれっ、すごく楽に弾ける。」ということがあるので、まさに苦手にピンポイントに効く薬のようである。ただこの薬、毎日飲み(使い)続けること、使用方法を守ることが非常に大事なので、私だったら独学でピアノを弾いている方にはお勧めできない。今のところは、指導者に付いて正しく使える方、地味〜な練習が気持ち良い方(笑)、ピンポイントの悩みがある方にはおすすめ。

それにしても、6歳からピアノをやっていて、ハノンやツェルニーといった練習曲を一応やってきているにも関わらず、いまだに「私の指は独立ができていない」なんて……

直視して生きていきます。