ホーム

> ピアノ作品

> B.バルトーク

> ミクロコスモス 第4巻

> ミクロコスモス第1巻

> ミクロコスモス第2巻

> ミクロコスモス第3巻

> ミクロコスモス第5巻

> ミクロコスモス第6巻

ミクロコスモス後半の幕開けを告げる第4巻。とはいえ難易度は第3巻とそこまで変わりません。

しかし、以下の2点で決定的な違いがあります。

- 指くぐりが必要

- 1曲あたりの小節数が増える(第3巻に比べ約10小節長くなります)

指くぐりは言うまでもなく非常に重要な技術です。

小節数の増加は必ずしも難易度に直結するわけではありませんが、練習時の忍耐力や演奏時の精神力が試されます。

第4巻が終わるころには、ある程度の曲なら弾きこなせる技量が習得できているでしょう。

| 曲名 | 難易度 | YouTube |

| 曲説明・解説・コメント・練習のポイント など | ||

| 97.ノクターン | 初級2 | ♫ |

| 伴奏の微妙な音の変化を感じて。 長めのフレーズは一息で弾こう。 | ||

| 98.親指の掛留(親指をくぐらせる) | 初級1 | ♫ |

| 親指の移動時、音のバランスに注意。 | ||

| 99.交差する手 | 初級2 | ♫ |

| 左右で変化記号が違うが、何度も弾いて体に覚えさせよう。 | ||

| 100.民謡風に | 初級2 | ♫ |

| 5/8拍子。 メロディーと伴奏をしっかり分けて。 | ||

| 101.減五度音程 | 初級2 | ♫ |

| 曲名通り減五度(増四度)が絶えず響く。 フレーズや左右の音量バランスに注意。 | ||

| 102.ハーモニックス | 初級2 | ♫ |

| 左手は終始音を出さずに打鍵する。(途中のD音はメロディを引き継いでいるだけ) それによって抑えた鍵盤が右手のメロディに連動して響くようになっているので関係性を探ってみよう。 後半の連続和音はしっかり位置を定めて弾く。 | ||

| 103.短調と長調 | 初級2 | ♫ |

| 拍子がコロコロ変わっていく。 最初の9/8拍子は9個の8分音符を一つのかたまりとして捉えよう。 中盤・終盤の5/8拍子は5拍子のまとまりが安定するまでしっかり練習すること。 とても不思議な響き。 | ||

| 104.調から調へとさまよって | 初級2 | ♫ |

| 楽しい曲。僕は好き。 by suketto | ||

| 105.遊び – 二つの五音音階で | 初級2 | ♫ |

| 曲名通り2種類の五音音階で構成されている。 中盤以降は両方の音階に共通の”H”音が保持されながら曲が進んでいくが、手首が固くならないように注意。 アクセントや休符、クレッシェンドを明確に表現しよう。 | ||

| 106.子供の歌 | 初級2 | ♫ |

| まさに幼い子供が自作曲を漠然と歌っている様子。 つかみどころのない曲だが、強弱を明確にして曲の輪郭を出そう。 | ||

| 107.霧の中の旋律 | 初級2 | ♫ |

| 和音は4つの音が同時に鳴るよう練習しよう。 ペダルから足を上げるタイミングがそれぞれ微妙に異なるので注意。 | ||

| 108.格闘技(レスリング) | 初級2 | ♫ |

| 符尾が上についている音符 vs. 符尾が下についている音符の構造で、長音符に対して8分音符が攻めている。 守備側の長音符は途中まで一定間隔を保っているが終結部ではFis vs. Fと最接近し、音の長さもだんだん短くなる。 常に攻守の切り替えを感じながら弾くようにしよう。 長音符の打鍵後は手首をリラックスさせること。 | ||

| 109.バリ島より | 初級2 | ♫ |

| 冒頭のモチーフが姿かたちを変えて曲全体に登場する。 40小節目からの重音は右手と左手のモチーフで使用された音が集約されている。 曲名通りインドネシアの民族音楽「ガムラン」をイメージしたものと思われ、音の響きがとても面白い。 スラーの切れ目、テヌート、休符をしっかり表現するように。 また2オクターヴのユニゾンは音の空間を感じて弾こう。 | ||

| 110.ぶつかりあう音(歌声は響いたり静まったり) | 初級2 | ♫ |

| この曲は2種類の部分から構成されている。 ① Assai allegro: [1]-[20], [30]-[46], [57]-[73] ② Un poco sostenuto: [21]-[29], [47]-[56] ①の部分は曲名通り短2度の関係にある完全5度和音同士がぶつかっているものの、不思議と嫌な響きではない。 ハーフペダルの指示があるが、踏みすぎると曲の輪郭がぼやけてしまうので注意。 ②の部分では①のような響きではなく、音の動きを楽しみたい。 [21]-[29]: 保持音が完全5度(e,h)/ メロディはユニゾン [47]-[56]: 保持音がユニゾン(e)/ メロディは鏡対称でカノン風 上記のように対称的な構成になっているのも興味深い。 | ||

| 111.間奏曲(インテルメッツォ) | 初級2 | ♫ |

| 全体的につかみどころがなく盛り上がりに欠けるが、アーティキュレーションをしっかり表現しよう。 後半の左手の和音は音を響かせて。 f は鍵盤を叩くのではなく押し込むように。 | ||

| 112.民謡による変奏曲 | 初級2 – 中級1 | ♫ |

| 速いテンポかつ重音での移動が多く、なかなか難しい曲。 [1]-[8] 冒頭で提示されるテーマはユニゾンになっており、両手共に親指と人差し指を重ねて打鍵する。 [9]-[31], [45]-[60] 6度重音でのカノン進行の際は手の形と指先を固める。 ダイナミクスが左右で独立しているため、まずは片手ずつスムーズに弾けるように練習しよう。 [31]の ’ は小休止(8分休符程度)と捉えてよい。 [32]-[39] ここだけ雰囲気が少し変わる。 強弱記号・アーティキュレーション・テンポがその前後部分とは違うので、切り替えをうまくできるようにしたい。 また臨時記号が出てくるのも中盤部分だけである。 タイトルにある民謡の全貌は一体どのようなものなのだろうか… | ||

| 113.ブルガリアのリズム その1 | 中級1 | ♫ |

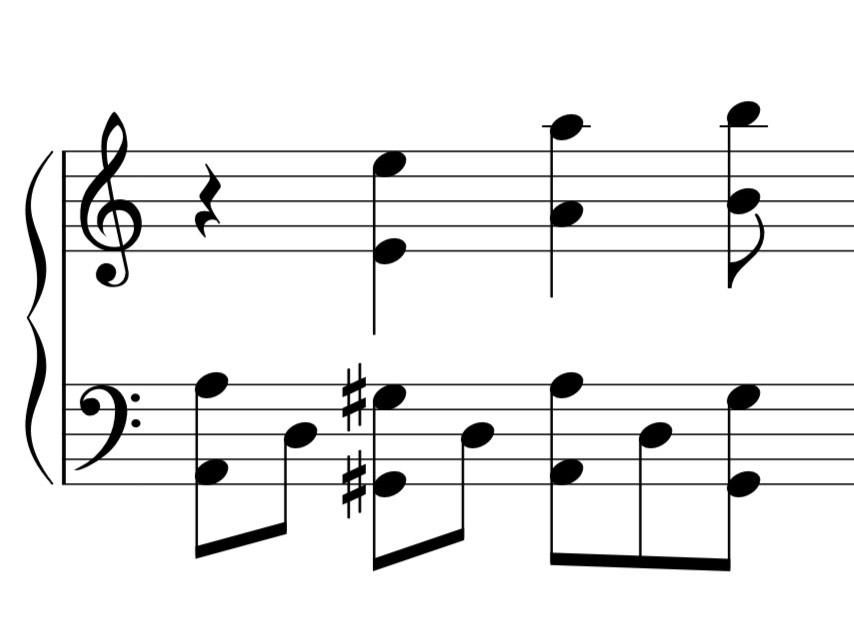

| 個人的には4巻における最大の壁。 バイエルやブルグミュラーなど、いわゆる王道路線を進んできた場合、この変拍子に苦戦するであろう。 逆に最初からミクロコスモス一筋で来た場合はあっさりクリアできるかもしれない。 メロディの長音符は、その直前のスタッカートの反動を利用して打鍵しよう。 繰り返しの2回目では以下のようにオクターヴでぜひ挑戦してほしい。  バルトークはリズム感の習得確認のために連弾での演奏を推奨しているが、果たしてその効果はいかに!? | ||

| 114.主題と転回 | 初級2 | ♫ |

| 譜読み自体はそこまで難しくないものの、曲の構成が複雑で明確なフレージングが非常に大事な曲。 前奏:[1]-[2], 間奏:[9]-[10], 後奏:[17]-[19]はそれぞれ旋律は同じだがダイナミクスが違うので注意。 [3]の右手に主題が出現して左手がそれに呼応するように続き、間奏を挟んだ[11]より転回形が出現する。 [8]の右手と[14]の左手も同様の関係。 旋律や音の響き、両手の関係性がおもしろいので慣れてしまえば楽しい。 全体的に f なので思い切って弾いてOK。ただし雑にならないように気をつけよう。 | ||

| 115.ブルガリアのリズム その2 | 初級2 – 中級1 | ♫ |

| 5/8という変拍子と半音階的な動きにより全体的に不安定な雰囲気がある。 基本的には3/8+2/8と分けられるが、[9]-[16], [30],[32]は2/8+3/8と分けられているので注意。 [17]-[22]は一見複雑だが左手が1小節遅れているだけで弾いている音は同じなので、まずはユニゾンで練習してみよう。 リズムが細かくテンポが速いが焦って弾かないように。 | ||

| 116.歌 | 初級2 | ♫ |

| 主要な旋律(歌)は以下の通り2種類ある。 [1]-[8], [24]-[28], [36]-[43]: ①とする。 [8]-[24], [28]-[35]: ②とする。 ([8][24][28]はそれぞれの終わりであり始まりでもある) ①では左手の旋律はもちろん、右手伴奏の和音の変化もしっかり聴いて弾こう。 [36]からの右手伴奏は、冒頭と同様に2拍目と4拍目の打鍵になっているが、2拍目がいずれも2分音符になっていることに注意。 ②は[8]-[15]のユニゾン・[16]-[24]のカノン・[28]-[35]の伴奏付きに分かれる。 ユニゾン部分は音の厚みを楽しみたい。 カノンならびに伴奏部分は微妙な音のずれや和音の変化に気をつけて。 ボーっとしていると漠然とダラダラ弾きがちになるが、全体を通して思いの外ダイナミクスに幅があるので忠実に守って曲に立体感を出そう。 | ||

| 117.ブーレー | 初級2 | ♫ |

| 強弱・ダイナミクスの指示が比較的多い曲。 右手と左手で掛け合いのようになって強弱やアクセントのずれがあるので、それぞれ独立して弾けるようになるまで片手ずつ練習しよう。 ところどころ保持音が出てくるので、しっかり聴いて響かせて。 [16]-[17]間は気持ち程度の休符を入れると弾きやすい。 f からすぐ p になるのでうまく切り替えよう。 | ||

| 118.9/8拍子の三連符 | 初級2 | ♫ |

| ユニゾンが多いため譜読みしやすく弾きやすい。 ここまで来れた人なら難なくこなせるはず。 速くなりすぎないように注意しよう。 | ||

| 119.3/4拍子の舞曲 | 初級2 | ♫ |

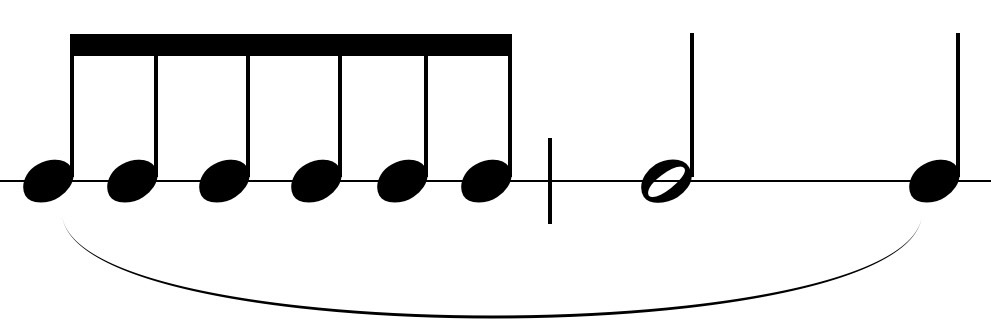

| 以下2つのリズムを中心とした舞曲。 ①  それぞれの掛け合いをよく聴いて弾こう。 スラーとスタッカートをしっかり表現できれば舞曲らしくなるはず。 | ||

| 120.三和音 | 初級2 | ♫ |

| 三和音の連続で進行していく曲。 和音がバラバラにならないように指先はしっかり固めておく。 テンポがだんだん速くなるのも特徴のひとつだが、まずはそれぞれ指定されたテンポで弾けるようになってから accelerand の練習に取り組もう。 | ||

| 121.二声の練習 | 初級2 | ♫ |

| 大きく分けると①[1]-[7] ②[8]-[16] ③[17]-[25] の3つに分けられる。 いずれの部分も右手と左手の掛け合いが面白い。 [12]-[16] の部分はスラーの切れ目を明確にすることで曲全体が締まる。 | ||

| 付録 基本練習31 | – | ♫ |

| 手首をうまく使って弾こう。指使いは厳守。 手元の楽譜には “97.ノクターン” 用の練習とあるが絶対違うと思う… | ||

| 付録 基本練習32 | – | ♫ |

| 7拍子に慣れるための練習。 アクセントの位置やクレッシェンド・デクレシェンドには注意。 スラーの部分は手首がバタバタしないよう滑らかに弾こう。 この曲は “98.親指の掛留(親指をくぐらせる)” 用の練習らしいけど本当に? “113.ブルガリアのリズム その1” の方が妥当じゃない? | ||

| 付録 基本練習33 | – | ♫ |

| これは楽譜通り”113.ブルガリアのリズム その1″ のための練習でしょう。 アクセントの位置と種類に気をつけて。 拍子に慣れるために弾いて弾いて弾きまくれ!! | ||

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c3126a1.37184899.1c3126a2.c8ffc995/?me_id=1213310&item_id=17717043&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9841%2F2600000719841.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)